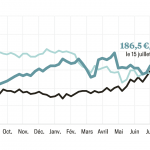

La campagne commerciale 2024-2025 s’achève sans panache et avec une baisse notable des cours de l’ensemble des céréales, du pétrole et du dollar. En quatre semaines, le prix de la tonne de maïs à Bordeaux a diminué de près de 15 € et s’approche du seuil de 180 €. Celui de la tonne de blé a perdu 10 € et est dorénavant inférieur à 200 €, quand la prochaine récolte se négocie autour de 180 €. Mais l’orge (188 €/t) retrouve un certain intérêt auprès des fabricants d’aliments.

En fait, la parité de l’euro (1 $= 1,12 €) accentue les replis des cours des céréales et du baril de pétrole attendu sous le seuil de 60 dollars très prochainement.

Cette conjoncture dessert fortement la Russie, puisqu’elle mise sur les exportations de céréales et de pétrole pour financer sa guerre avec l’Ukraine. Mais elle n’a la main ni sur les marchés, ni sur ses acteurs. La Chine est aux trois quarts responsable de la chute de 50 Mt importations de grains dans le monde, et par ricochet d’une partie de la faiblesse des cours des céréales depuis le début de la campagne. Or la campagne 2024-2025 a toujours été déficitaire en blé. Pour sa part, l’Arabie saoudite a décidé de « brader » son pétrole, avec le soutien des États-Unis.

Stocks mondiaux plus importants

Les prévisions pour la campagne 2025-2026 contribuent aussi à affaiblir les cours car elle pourrait s’achever avec des stocks mondiaux plus importants qu’escompté il y a encore quelques semaines. Aucune reprise significative des échanges commerciaux n’est en vue.

En Ukraine, la conjoncture est perçue différemment. « Pour la première fois depuis trois ans, les prix des céréales sont influencés par la dynamique du marché plutôt que par la géopolitique, souligne Ukragroconsult…. Le coût de production des céréales a augmenté de 3 % à 6 %, tandis que les prix à terme du blé ont augmenté de 25 % et ceux du maïs de 37 % ».

Les exportateurs ukrainiens regagnent des parts de marché en Asie du Sud. Les cargos chargés de céréales naviguent en toute sécurité le long du corridor maritime de la mer Noire.

À deux trois mois de la prochaine moisson, les conditions de cultures dans l’hémisphère nord ne suscitent pas d’inquiétudes majeures et crédibilisent les prévisions de production pour 2025-2026. En France (semaine 18 close le 5 mai 2025), ces conditions de cultures sont « bonnes à très bonnes » à 74 % environ pour les céréales d’hiver (+10 points sur un an), selon l’observatoire Céréobs de FranceAgriMer. En Russie, le site Sevevon.ru a réévalué de 1,1 Mt la récolte de blé à 79,7 Mt, car les cultures n’ont pas été trop endommagées par les températures glaciales. Ce sera cependant la plus faible récolte depuis 2021.

Cependant, les analystes d’Ukragrosult « prévoient une récolte de blé dans les régions de la mer Noire et du Danube équivalente à celle de l’année dernière, soit environ 143 millions de tonnes ».

Pour sa part, la Commission européenne table en 2025-2026 sur une production de froment de 126 Mt (+15 Mt) et sur des exportations de 30 Mt. Quant à l’orge, la récolte serait stable (52 Mt ; + 2 Mt).

En dix mois de campagne de commercialisation, l’Union européenne n’a exporté que 18 Mt de blé et 4,1 Mt d’orges contre respectivement 26 Mt et 5,32 Mt l’an passé. Les objectifs de campagne ne sont pas en voie d’être atteints (27 Mt et 10 Mt). A contrario, les importations européennes restent élevées : 6,8 Mt de blé, 1,6 Mt de blé dur et surtout 17 Mt de maïs. Au cours des huit premiers mois de campagne (derniers chiffres connus), l’Espagne est toujours en tête des pays européens importateurs de grains. Le maïs livré provient majoritairement d’Ukraine (2,2 Mt) et des États-Unis (1,9 Mt) avant la guerre tarifaire lancée par ces derniers. Le blé importé est aussi ukrainien (2,5 Mt) et l’orge aux deux tiers canadienne (environ 400 000 t sur 650 000 t).